11月14日上午,皇冠体育注册

组织130余名国际本科生赴中国国家博物馆开展“中文+文旅”主题研学活动。在皇冠体育注册

党委书记周鑫带领下,师生们参观了“古代中国”基本陈列和“文明的星河--上海合作组织国家博物馆藏文物联展”,通过实地探访与互动讲解相结合的方式,深度体验中华文明的璀璨成果与上合组织国家的文化交融。国家博物馆社教部与国际部相关领导老师为活动提供了专业支持。

课前预热:从课堂到展厅的无缝衔接

本次研学活动的创新亮点在于“课前预热+现场实践”的教学设计。活动前两周,王向晖老师特别结合“中文+文旅”课程教学内容,为上合组织国家的留学生们开设了专题讲座。课堂中,来自俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、伊朗等国的学生们,在王老师带领下提前“云游”特展,通过高清图片、史料文献和背景故事,系统学习了各自国家参展文物的历史脉络与文化内涵。

“这不仅是简单的预习,更是一次角色转换的赋能。”王向晖老师介绍道,“我们要求学生们从参观者变为讲解员,用中文讲述自己国家的文化瑰宝。这种身份认同感的建立,能极大激发他们的学习动机。”留学们分组研讨、撰写讲解词、模拟演练,为现场讲解做了充分准备。来自哈萨克斯坦的留学生达莉娅表示:“第一次要用中文向中国人介绍我们国家的文物,既紧张又自豪,我们提前查了很多资料,反复练习发音。”

现场研学:双向文化对话的精彩呈现

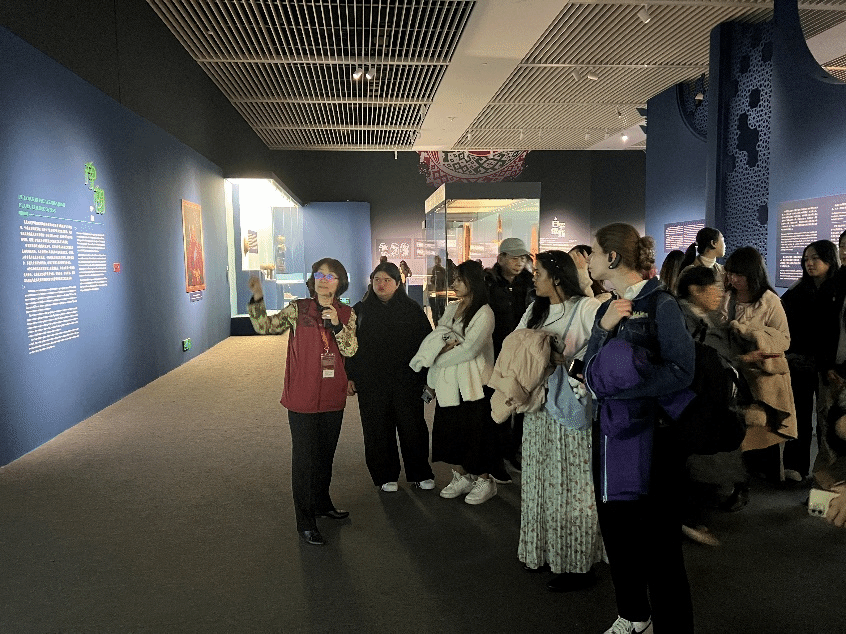

活动当天,国家博物馆社教部派出专业讲解员全程引导。在“古代中国”展厅,从红山文化的玉龙到商周的青铜重器,从盛唐的三彩陶器到宋元的瓷器精品,讲解员深入浅出地阐释了中华文明5000多年的发展脉络。留学生们驻足凝视、认真记录,不时就文物细节与讲解老师展开互动。

移步至“上合展”展厅,活动迎来高潮。该展览集中展示了上海合作组织成员国近年来联合考古成果与文化交流项目,展出了来自中亚、南亚等地的珍贵文物,体现了文明交流互鉴的深刻主题。十余名经过培训的留学生化身“青年讲解员”,用流利的中文为现场师生和其他观众讲解本国文物。

哈萨克斯坦留学生达莉娅站在“金人”复原件前,用流利的中文向观众介绍:“这位‘黄金战士'出土于我的家乡阿拉木图附近,身上4000多块金饰融合了希腊、近东和草原艺术的精髓。”她详细阐释着展品上鹿角翼马、后肢翻转的虎兽等独特纹样所代表的斯基泰“动物风格”,将公元前5世纪草原游牧民族的辉煌生动呈现。随后,同窗阿茹江站在一把“冬不拉”介绍道:“这件哈萨克斯坦的‘非遗’乐器,羊肠弦上流淌的是天山牧场的风声,2014年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。”巴基斯坦同学娜敏引导观众细看俾路支省出土的陶女神像:“这尊来自梅赫尔加尔遗址的雕像,见证了南亚最早的农业村落,是印度河流域文明的先驱,比我们想象的要古老得多。”来自俄罗斯的叶卡捷琳娜听完讲解后激动地说:“听同学讲自己国家的文物,感觉特别亲切,也更能理解展览‘守望相助、共同发展’的主题。”现场中外观众对这些外籍讲解员报以热烈掌声,不少参观者表示“这种跨文化讲解形式新颖,让人印象深刻”。

协同育人:博物馆资源赋能“中文+”

周鑫书记在总结时强调:“这堂‘行走的文化课’,既是对‘古代中国’展所承载的中华文明的体悟,也是对‘上合展’所体现的人类文明多样性的尊重。我们鼓励留学生做文化使者,用中文讲好本国故事,用实践深化对中国的理解。”他介绍,皇冠体育注册

近年来持续推进“中文+”教学模式创新,将语言学习与文化体验、专业实践深度融合,已建立起覆盖文旅、商务、科技等多个领域的实践教学体系。

活动结束后,皇冠体育注册

将组织留学生撰写研学报告、录制讲解视频,优秀成果将纳入皇冠体育注册

“知行中国”新媒体平台专栏。这种“课前准备—现场研学—课后产出”的闭环设计,有效提升了国际学生的中文应用能力和跨文化交际素养,也为国际中文教育创新发展提供了生动范例。